二氧化硅(SiO₂),这个星球上最丰富的化合物之一,其相变行为的复杂性远超人们的直观想象。一个多世纪以来,科学家和工程师们试图用一张相图来描绘其在不同温压下的形态变化,然而,这幅图像却随着研究的深入变得愈发扑朔迷离。经典的理论模型与工业生产的严酷现实之间,存在着一条深刻的鸿沟。

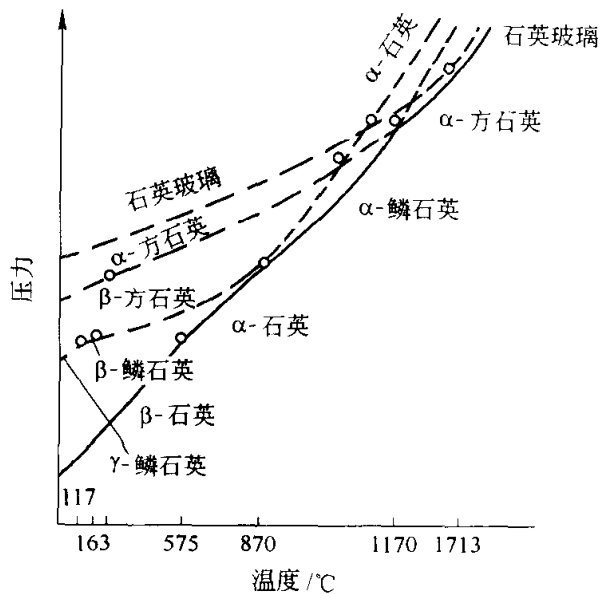

故事始于1913年,C.N. Fenner构建了第一张广为人知的SiO₂温度-压力相图(图1-a)。这张图描绘了一个包含α/β-石英、α/β/γ-鳞石英、α/β-方石英及石英玻璃等八种变体的复杂世界,并成为了后续研究的基石。

图1-a SiO₂系温度-压力相平衡图 (Fenner, 1913)

然而,Fenner的宏伟蓝图很快就暴露出一个根本性的问题:它并非一个真正纯粹的单组元体系。图中最关键的一个相变——石英在873℃转化为鳞石英——是在添加了大量矿化剂(如Na₂WO₄)的条件下才得以实现的。这更像是一个化学诱导的新相生成过程,而非纯物质的自发相变。倘若没有这些“催化剂”的介入,即便在870~1470℃的宽泛温度区间内长时间加热,纯净的石英也 stubbornly 拒绝转变为鳞石英。

这引发了一个尖锐的问题:鳞石英,真的是纯SiO₂的一个同质多晶体吗?J. Lukesh的研究甚至给出了一个具体的化学式NaCaAl₃Si₁₅O₃₆,直指其为一种复杂的硅酸盐。更多的证据表明,鳞石英的稳定存在,似乎离不开R⁺、R²⁺、R³⁺等外来离子的“庇护”,它本质上是一种二氧化硅的固溶体。

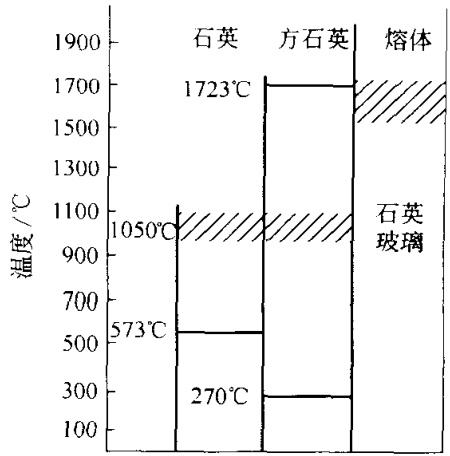

面对经典理论的“不纯粹”,O.W. Florke在1961年提出了一个截然不同的视角(图1-b)。他认为,在一个绝对纯净、无任何矿化剂的SiO₂体系中,相变路径被大大简化。鳞石英这个充满争议的角色被彻底剔除,体系中只剩下石英和方石英两种晶型。其间的转变温度被设定在1050℃。

图 纯SiO₂相平衡简图 (Florke, 1961)

这个看似激进的模型,却完美解释了一个重要的工业事实:高纯石英玻璃的制造。当人们将高纯石英加热至1730℃以上使其熔融,随后快速冷却,得到的并非Fenner相图预言的方石英或鳞石英,而是非晶态的玻璃相。这恰恰印证了Florke的观点——在没有杂质干扰的情况下,冷却路径绕开了复杂的晶型转变。

然而,Florke模型描绘的同样是一个理想化的世界。他所说的在1050℃由石英转变而来的方石英,实际上是一种亚稳态。它可以在几乎没有矿化剂的条件下形成,但在形态和光学性质上,与Fenner相图中由杂质稳定化的“非均质”方石英存在微妙差异——这种差异甚至连强大的X射线衍射(XRD)技术都难以精确分辨。

那么,对于硅质耐火材料这类真实的工业产品,我们应该信奉哪一张地图?答案是:两者都不完全适用。

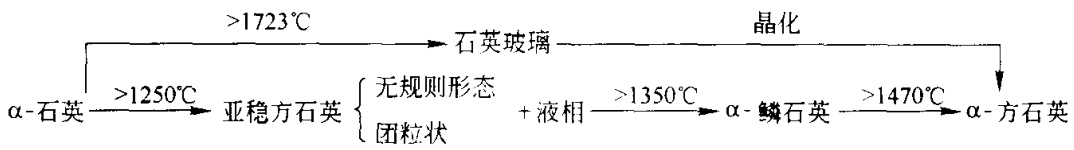

在硅质耐火材料的烧成工艺中,温度通常控制在1430℃以下。在这个温度窗口内,既没有达到方石英的稳定生成区,也远非纯净的SiO₂体系。此时,材料内部的相变遵循着一条更为复杂的、介于经典与理想之间的路径(图1-c)。

图 SiO₂系实际相变关系图

在这里,鳞石英成为了主要的稳定相,但它的生成依赖于原料中不可避免的微量杂质和助熔剂所形成的液相环境。同时,亚稳态的方石英也可能出现,但它更像一个“幽灵”,以填充石英颗粒内部显微裂纹的无定形过渡相形式存在。只有当石英颗粒表面与液相充分接触时,才可能生成鳞片状或颗粒状的亚稳方石英。

这种理论与现实的脱节,对生产控制和质量保证提出了巨大挑战。工程师不能简单地依据任何一张相图来预测材料在烧成和使用过程中的行为。相变的动力学、中间产物的识别、以及微量元素对最终物相组合的决定性影响,都成了必须精确回答的问题。高温XRD和差热分析(DTA)等手段可以提供关键线索,但如何解读这些数据,并将其与复杂的理论模型关联起来,需要极高的专业能力和数据可靠性。

面对如此复杂的相变迷宫,仅仅依赖理论推演是远远不够的。对生产工艺和最终产品进行精准的物相分析、微观结构表征和成分鉴定,成为了确保材料性能和稳定性的唯一途径。这正是专业的第三方检验检测服务能够提供核心价值的地方。它不仅是验证理论的工具,更是连接理论与现实、指导工业生产穿越迷雾的灯塔。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。我们提供专业的质量控制解决方案与科研数据支持,助您精确掌握材料在复杂工况下的相变行为。欢迎沟通交流,电话19939716636

最终,我们必须承认,SiO₂的相变故事并非一个非黑即白的线性叙事。它是一个由纯度、温度、压力和时间共同编织的动态网络。从Fenner的开创性工作,到Sosman发现的15种变体(包括斯石英、柯石英等高压相),再到Florke的纯净体系,每一次认知的迭代,都揭示了其更深一层的复杂性。理解并驾驭这种复杂性,正是现代材料科学与工程的核心魅力所在。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价