在全球耐火材料的宏大叙事中,中国铝土矿扮演着举足轻重的角色,其储量与品质足以同圭亚那等世界顶级产区并驾齐驱。然而,要真正驾驭这种战略性资源,绝不能止步于简单的化学成分分析。铝土矿的真正价值密码,深藏于其复杂的矿物组成、独特的物理构造以及在高温煅烧过程中上演的精妙相变之舞。本文旨在揭开这层面纱,系统性地剖析中国铝土矿的内在世界,从矿物学分类的根基,到烧结反应的动态演化,探索那些决定其最终性能的底层逻辑。

将铝土矿视为一种均质原料是一种普遍的误解。事实上,它是一个由多种矿物构成的复杂集合体,其性能的差异根源于此。中国铝土矿的核心构成,可以简化为一个由两类端元矿物构成的体系:一水铝石与含水铝硅酸盐。

一水铝石本身存在两种晶型:一水硬铝石(Diaspore, 简称D)和一水软铝石(Boehmite, 简称B),它们是提供氧化铝(Al₂O₃)的主要来源。而与之共生的含水铝硅酸盐,则主要是高岭石(Kaolinite, K)、叶蜡石(Pyrophyllite, P)和伊利石(Illite, I)这三类粘土矿物。这两种端元矿物的相对比例,从根本上决定了铝土矿的“基因”。

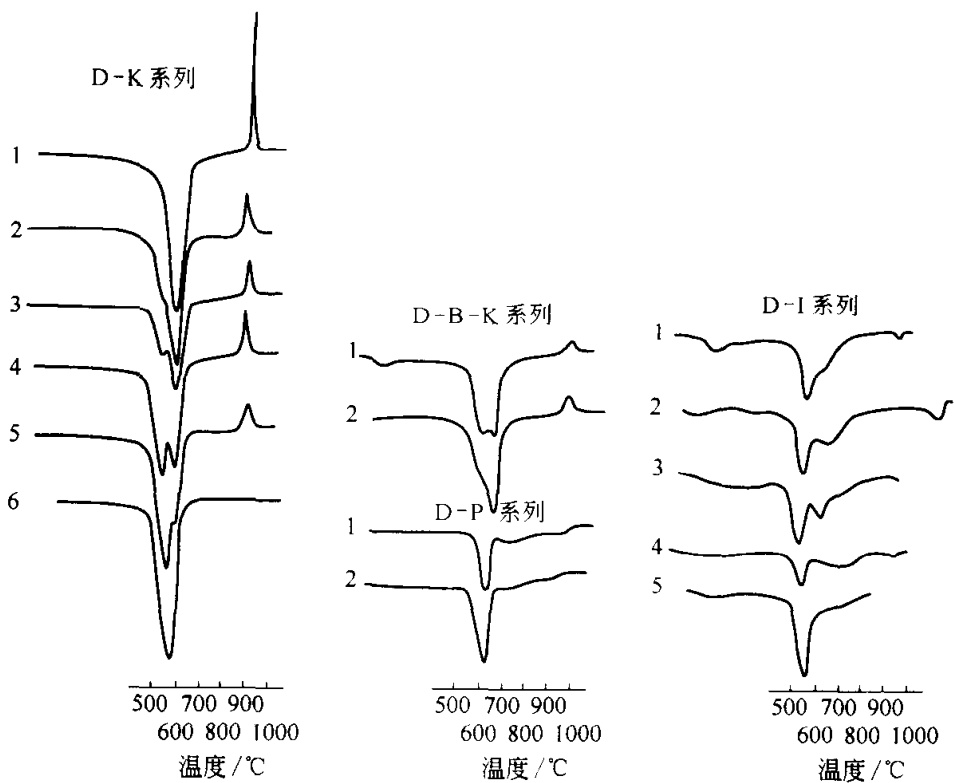

图 3-f 各种铝土矿的DTA谱线

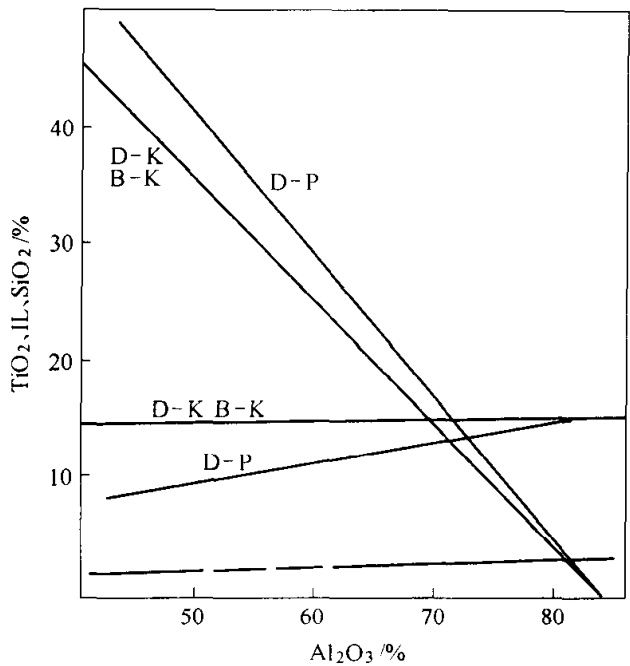

图 3-g Al₂O₃ 与 SiO₂, TiO₂, I.L.之间的关系

除了这些主要矿物,金红石(TiO₂)是普遍存在的杂质,尤其在四川高钛铝土矿中含量可高达16%。铁、钙等杂质则以褐铁矿、方解石等形式存在。一个显著的特点是,与许多国外铝土矿不同,中国铝土矿几乎不含游离石英,这对烧结行为有着积极影响。

矿物是砖石,而矿石构造则是这些砖石搭建成的建筑。中国铝土矿的宏观构造可归为四类,每一种都预示着其加工和烧结的特性:

综合矿物学和化学分析,中国铝土矿可被系统地划分为五大类型,这个分类体系是理解和应用铝土矿的基石:

下表汇总了基于近400个样本的统计数据,直观展示了不同类型铝土矿的化学组成特征。

表3-8 中国铝土矿化学组成统计分析结果

| 类型 | 产地 | 化学组成/% |

|---|---|---|

| Al₂O₃ | ||

| D-K | 古冶 | 41~80 |

| 山西 | 45~82 | |

| 河南 | 40~80 | |

| 贵州 | 55~81 | |

| D-P | 河南 | 40~76 |

| B-K | 山东 | 40~76 |

| D-I | 河南 | 37~76 |

| D-K-R | 四川 | 40~73 |

当这些不同类型的铝土矿被送入高温窑炉,一场复杂的物理化学嬗变就此拉开序幕。评价烧结性能,不能简单地看最终的致密度,而必须深入其相变行为的核心。

D-K型铝土矿的烧结过程,是两条反应路径并行与交织的结果。

水铝石的分解: 在约540-580℃,水铝石脱水,直接转变为微晶刚玉(α-Al₂O₃)。这些初生的刚玉晶粒会随着温度升高而长大。如果原料以水铝石为主且晶粒微细,就容易烧结致密。反之,若为粗晶、疏松的纯水铝石矿,即使加热到1700℃,由于晶粒间缺乏有效接触,也难以实现致密化。

高岭石的相变与“二次莫来石化”: 高岭石的转变路径更为曲折。它首先在约600℃分解为偏高岭石,然后在更高温度(约980℃)下转变为硅铝尖晶石相,并最终在1200℃以上形成莫来石和游离的SiO₂。

真正的关键在于下一步。高岭石分解产生的活性游离SiO₂,会与水铝石分解生成的刚玉发生反应,生成新的莫来石。这个在1300℃左右启动的反应,被称为**“二次莫来石化”**。它与高岭石自身分解生成莫来石的“一次”过程在机理上截然不同。二次莫来石化是连接两条路径的桥梁,对最终材料的显微结构和性能起着决定性作用。在理想的烧结料中,刚玉和莫来石两相均匀分布,玻璃相含量极低,形成坚固的骨架。

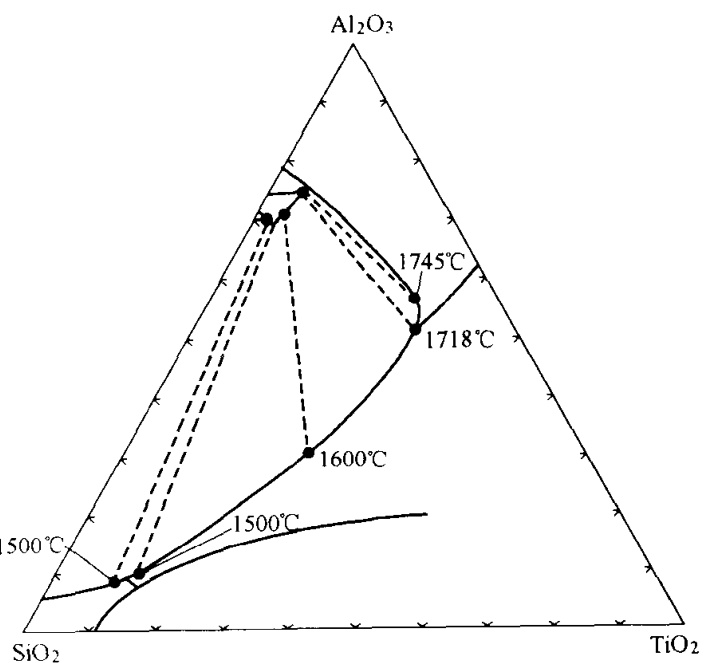

当TiO₂作为关键变量登场时,烧结反应的故事线变得更加丰富。在TiO₂-Al₂O₃-SiO₂三元体系中,TiO₂不仅仅是杂质,它能参与反应,生成一种重要的物相——钛酸铝(Al₂TiO₅, 简称AT,矿物名为Thialite)。

图 3-h TiO₂-Al₂O₃-SiO₂系相图

钛酸铝是一种奇特的材料,它具有高熔点(约1860℃),但其热膨胀在不同晶轴方向上表现出巨大的各向异性——在某些方向上显著膨胀,而在另一些方向上甚至会收缩。这种特性赋予了含钛酸铝复合材料优异的抗热震性。因此,D-K-R型铝土矿是制造刚玉-钛酸铝或莫来石-钛酸铝复合耐火材料的天然候选。

然而,机遇与挑战并存。钛酸铝的形成、分布和形态,受到原料中金红石晶粒大小和分布的直接影响。不均匀的分布或过多的液相生成,反而会损害材料性能。理想的显微结构是刚玉-钛酸铝或莫来石-钛酸铝两相直接、紧密地结合,玻璃相和气孔尽可能少。控制这种精密的微观结构平衡,避免因杂质(如Fe₂O₃)过多导致性能劣化,是成功利用D-K-R型原料的关键。

表3-9 钛酸铝的主要性质常数

| 性能 | 数值/单位 | 备注 |

|---|---|---|

| 熔点 | 1860 ± 10 | ℃ |

| 密度 | 3.681 | g·cm⁻³ |

| 硬度 (Mohs) | 7 ~ 7.5 | |

| 线膨胀系数 (0~800℃) | ~8 × 10⁻⁶ | K⁻¹ |

| 轴向异性膨胀 (约1000℃) | a: 11.8 / b: 19.4 / c: -2.6 | × 10⁻⁶ K⁻¹ |

| 与酸反应 | 溶于热浓H₂SO₄ |

要确保最终产品达到设计性能,对烧结后材料的相组成、显微结构和缺陷进行精确表征变得至关重要。这不仅是研发阶段的必要步骤,也是生产过程中质量控制的核心环节。专业的分析检测能够揭示肉眼无法察觉的微观世界,为工艺优化和质量保证提供决定性的数据支持。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

在煅烧铝土矿的相分析中,除了刚玉、莫来石和钛酸铝,还有一个常常被忽视的“隐藏玩家”——六铝酸钙(CaO·6Al₂O₃, 简称CA₆)。它的光学性质与刚玉极为相似,因此在常规显微镜观察中很容易被错认。

CA₆的出现,源于原料中存在的含钙杂质(通常是方解石CaCO₃夹层或包裹体)。在高温下,CaO与周围富集的Al₂O₃反应,便生成了这种高铝酸盐相。如果局部还存在少量SiO₂,会形成低熔点液相,从而促进CA₆结晶并生长成尺寸可观的、完好的六方片状晶体。在一些煅烧料的钙质熔洞中,甚至可以发现尺寸达2-3mm的CA₆单晶。

表3-10 析出CA₆的煅烧料、熔融层及单晶的化学组成(%)

| 试样 | SiO₂ | Al₂O₃ | TiO₂ | Fe₂O₃ | CaO | MgO | R₂O |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 整块煅烧料 | 11.16 | 82.09 | 4.34 | 1.81 | 0.59 | 痕量 | |

| 熔融层 | 7.42 | 73.51 | 2.40 | 1.51 | 15.31 | ||

| 挑出的单晶 | 2.53 | 86.17 | 1.56 | 0.99 | 9.62 | 0.06 | |

| 化学处理后单晶 | 0.44 | 88.26 | 1.17 | 1.13 | 9.12 | 0.33 |

虽然CA₆本身是高熔点相,但它的形成消耗了CaO,并可能与液相行为相关联。识别并理解这一“隐藏”相的存在,对于全面评估材料的抗侵蚀性,特别是抗含钙熔渣的侵蚀能力,具有不容忽视的意义。它提醒我们,对铝土矿这种复杂体系的认知,永远有更深的层次等待探索。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价