碳化硅(SiC),这种由硅与碳元素以惊人力量结合而成的化合物,早已不是材料科学领域的陌生面孔。它的超高硬度、优异的热稳定性与独特的半导体特性,使其在从磨料磨具到下一代功率电子器件的广阔领域中占据着核心地位。然而,要真正驾驭这种卓越材料,我们必须深入其原子尺度的构造,理解其性能的根源。本文将从SiC的晶体构造出发,探索其合成工艺的奥秘,并最终剖析两种主流SiC基复合材料——SiC-SiAlON与SiC-Si₃N₄体系——其内部精巧的显微结构,揭示材料宏观性能背后的微观力学。

一切卓越性能都源于其内在的原子排布。硅(Si)和碳(C)原子,两者都拥有四个价电子,通过sp³杂化轨道形成四个能量均等的成键轨道。这些轨道在三维空间中伸展,构成一个完美的正四面体结构。当一个硅原子四面体与一个碳原子四面体通过轨道重叠紧密相连时,一个SiC单元便诞生了。

这种结合的非凡之处在于,硅和碳极小的电负性差异,造就了强度高达88%的共价键。这就像用最坚固的铆钉将原子铆接在一起,赋予了SiC极高的分解温度(可达2600°C以上)和仅次于金刚石的硬度。

然而,故事并未就此结束。SiC的原子层可以像堆叠卡片一样,以不同的序列进行排列,从而形成了所谓的“多型体”(Polytypes)。这导致了两种基本晶系的存在:低温下形成的立方晶系β-SiC,以及高温下更常见的α-SiC,后者又包含六方(Hexagonal)和菱方(Rhombohedral)两种亚型。

为了精确描述这些纷繁的堆叠方式,Ramsdell符号应运而生。它以一个数字和一个字母(如4H, 6H, 15R, 3C)来标识。这里的数字代表了在晶体c轴方向上,完成一个完整重复结构单元所需的原子双层数,而字母H、R、C则分别指代六方、菱方和立方晶系。例如,一个10H型的SiC,其c轴的重复周期长度便是10乘以原子双层厚度(约0.2512 nm),即2.512 nm。

那么,在实际应用中,我们如何分辨这些结构上细微但性能上迥异的多型体?这绝非肉眼所能及,必须依赖精密的现代分析技术。通过透射电子显微镜(TEM)观察其电子衍射花样,或是利用X射线衍射(XRD)精确测量其特定晶面间距(如α相的[0001]晶面或β相的(111)晶面),我们才能准确地为材料“验明正身”。准确鉴定材料的晶型与纯度,是确保其在半导体或先进陶瓷领域发挥预期性能的基石,任何偏差都可能导致器件失效或产品性能不达标。

精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),专业的权威第三方检测机构,央企背景,可靠准确。欢迎沟通交流,电话19939716636

尽管陨石中曾发现过天然SiC的踪迹,但它在地球上无法形成矿藏。因此,我们今天所使用的SiC几乎全部源于人工合成。其工业化生产的历史可以追溯到1891年,由E.J. Acheson开创的工艺至今仍在沿用其核心原理。

这一经典方法被称为Acheson法,本质上是一种碳热还原反应。将高纯度的石英砂(SiO₂)与石油焦(C)混合,置于一个巨大的电阻炉中,通过核心的石墨棒通电加热至1600-2500°C的高温。其化学反应式简洁明了:

$$ /mathrm{SiO}{2(/mathrm{S})} + 3/mathrm{C}{(/mathrm{S})} /rightarrow /mathrm{SiC}{(/mathrm{S})} + 2/mathrm{CO}{(/mathrm{G})} $$

这是一个强烈的吸热反应(ΔH = +528 kJ·mol⁻¹),意味着需要消耗巨量的电能。在长达数十米的U型炉中,经过长达十天的冶炼,上百吨的原料转化为SiC。冷却破碎后,炉心会形成高纯度的绿色六方α-SiC晶体,是电子工业的宠儿;核心外围则是纯度稍低的黑色SiC,主要用作高性能磨料。最外层未完全反应的混合料则被回收,投入下一轮生产。

当然,针对特定应用,尤其是需要高纯β-SiC的场合,也发展出了更为精密的制备技术,例如气相合成法等,以满足更严苛的材料要求。

单个SiC颗粒虽然坚硬,但要制成一块坚固耐用的陶瓷部件,关键在于如何将无数个颗粒有效地“粘合”在一起。传统的粘土或二氧化硅结合剂性能不佳,而纯SiC的再结晶烧结条件又极为苛刻。近年来,SiAlON(赛隆)结合工艺脱颖而出,成为制造高性能SiC制品的主流选择。

其成功的秘诀在于“原位反应生成”。在烧结过程中,SiC颗粒的表面会形成一层薄薄的液相膜,配方中的特定元素在此处发生反应,生成SiAlON作为结合相。这种结合相并非简单地物理填充,而是像藤蔓一样,从SiC颗粒表面“生长”出来,将原本独立的颗粒牢牢地焊接在一起。

显微镜下的世界揭示了这一过程的两种截然不同的结果。

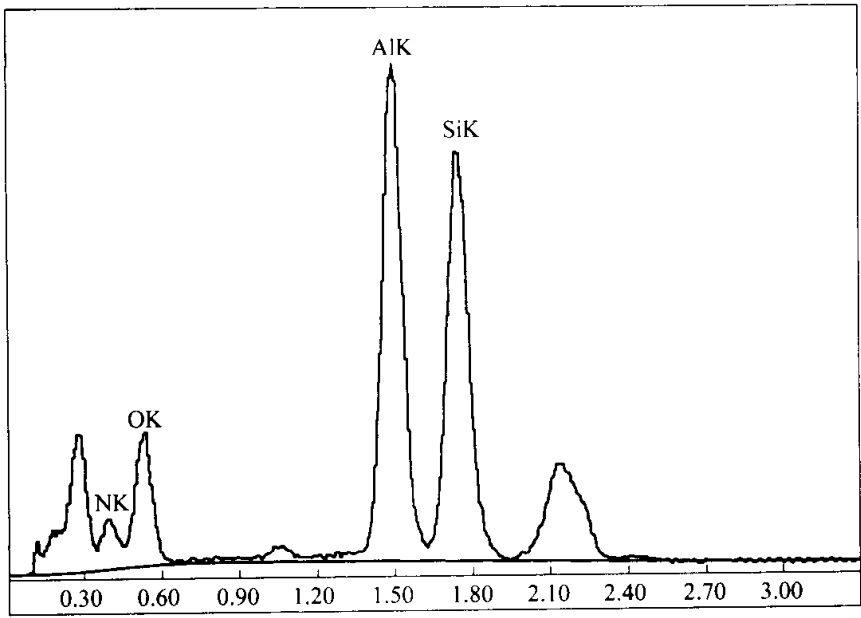

图:SiAlON点组成分析的EDAX图谱

在一些拥有自由生长空间的区域,SiAlON会发育成细长的柱状或针状晶体。它们形态优美,但因为没有与其他颗粒接触,所以并未起到有效的连接作用。相反,在SiC颗粒紧密堆积的间隙中,反应生成的SiAlON则呈现为不规则的堆积形态。它们虽然失去了完美的晶形,却紧密地填充在颗粒之间,形成了坚固的结合桥,这才是材料获得高强度和韧性的结构保障。通过能谱分析(EDAX)可以精确证实这些微小结合相的成分确为SiAlON,从而为工艺优化提供了直接证据。

与SiAlON类似,氮化硅(Si₃N₄)也是一种卓越的SiC结合相。其制备通常采用硅粉的直接氮化,这一原位反应可以在相对较低的温度(1340-1370℃)下进行,有利于工艺控制。

Si₃N₄结合的SiC制品,其微观结构展现出与SiAlON体系相似的逻辑。Si₃N₄晶体的最终形态,完全取决于其生长环境。在制品内部的孔隙等自由空间,Si₃N₄晶体可以自由生长,形成粗大的柱状晶体,甚至呈现出六边形的轮廓。然而,这些“自由”的晶体对于材料的整体强度贡献甚微。

真正的挑战与艺术在于,Si₃N₄和SiC一样,都是强共价键化合物,自身熔点极高,难以形成液相来促进烧结。这里的关键在于反应过程中可能产生的中间相,如氮氧化硅(Si₂N₂O)。它在特定条件下会分解,产生局部的SiO液相:

$$ 3/mathrm{Si}{2}/mathrm{N}{2}/mathrm{O} /rightarrow /mathrm{Si}{3}/mathrm{N}{4} + 3/mathrm{SiO} + /mathrm{N}_{2} $$

正是这些微量的、大小仅为0.1-0.2微米的液滴,附着在Si₃N₄晶体表面,起到了至关重要的“润滑”和“焊接”作用,促进了致密化烧结。

最终,决定材料性能的,是那些填充在SiC颗粒间隙、以微粒状紧密堆积的Si₃N₄。它们牺牲了完美的晶形,却换来了颗粒间坚实的连接,赋予了材料优异的力学性能。这再次证明,在先进陶瓷的世界里,结合相的“存在形态”和“空间位置”,远比其“存在与否”更为重要。对这些微观结构的深刻理解与精确调控,正是通往更高性能材料的必由之路。

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价