EBSD“黑洞”解密:为何你的SiC纤维总也扫不好?你是否也遇到过这样的窘境?在分析SiC纤维增强钛基(SiCf/Ti)复合材料时,EBSD(电子背散射衍射)给出的结果就像一张“半成···

全国咨询热线

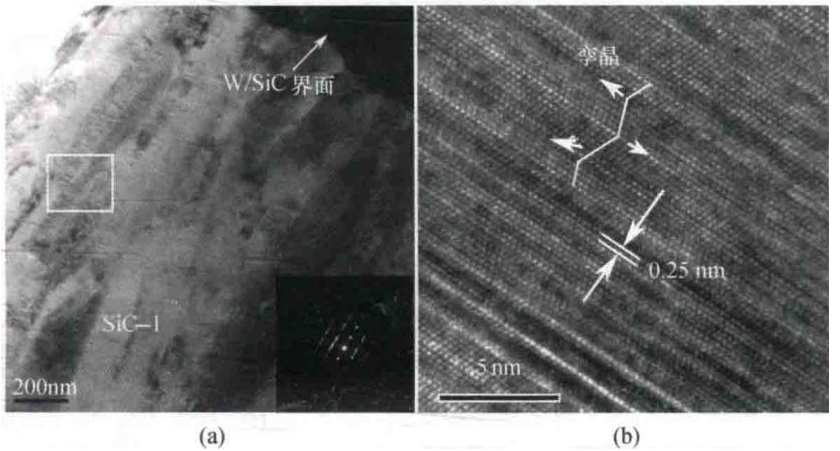

你是否也遇到过这样的窘境?在分析SiC纤维增强钛基(SiCf/Ti)复合材料时,EBSD(电子背散射衍射)给出的结果就像一张“半成品”:钛合金基体部分色彩斑斓,取向分布清晰可辨;而本该是主角的SiC增强纤维,却成了一片死寂的“黑洞”,充满了无法标定的黑色像素点。 面对这样的结果,许多工程师和科研人员的第一反应是:是我的样品制备出了问题?还是EBSD这门技术对SiC“水土不服”? 作为在材料检测一线摸爬滚打了多年的应用科学家,我可以负责任地告诉你:EBSD给出的“无法分析”,本身就是一种极有价值的信息——它直接揭示了材料内部微观组织的极端复杂性。 这不是你或设备的错,而是常规EBSD技术触碰到了其物理极限。 今天,我们将以CVD法制备的SiC纤维为例,深入剖析这个“黑洞”背后的秘密,并展示当常规手段失灵时,一个顶尖实验室如何通过多技术联用的“组合拳”,最终获得你真正需要的、决定材料性能的关键微观信息。 为什么在同一视场下,EBSD能轻松搞定钛合金,却在SiC纤维上遭遇“滑铁卢”?根源在于CVD-SiC纤维独特的微观结构。 1. 纳米级的“微”观世界:超出了EBSD的空间分辨率极限 2. 高密度的“不完美”:晶体缺陷劣化了衍射花样质量 所以,EBSD的“黑洞”并非无信息,它恰恰在无声地告诉你:这块区域的晶粒极细,且/或晶体质量极差。 面对EBSD的局限,放弃分析显然不是选项。真正的挑战在于,我们能否换一种思路,用更合适的工具来回答最初的问题:SiC纤维的微观组织和织构究竟是怎样的?这正是考验一个实验室技术深度和广度的时刻。 我们的策略是:宏观定性,微观求证,高分辨定量。 在深入微观细节之前,先用X射线衍射(XRD)对整个纤维束进行一次“宏观普查”。XRD能够提供所有晶粒取向的统计学平均信息。 从图3的XRD谱中,我们能迅速得到两个关键信息: • 物相构成: 纤维主要由β-SiC构成。 • 宏观织构: 通过计算织构系数(TC),我们发现(111)晶面的TC值高达1.8,远超其他晶面。这强烈地暗示,SiC晶粒在生长过程中存在着明显的<111>方向择优取向。 XRD为我们指明了大方向:SiC晶粒倾向于沿着<111>方向生长。 但它无法告诉我们这种择优取向在纤维内部是如何分布的,也无法揭示晶粒的具体形貌和尺寸。 为了搞清楚EBSD“看不清”的细节,我们必须动用分辨率更高的“显微镜”——透射电子显微镜(TEM)。 通过TEM,我们得以窥见SiC晶粒“竞争生长”的动态过程。在生长初期,不同取向的晶核同时形成,但只有那些<111>方向恰好平行于纤维径向的晶粒,才拥有最快的生长速度。它们会不断“挤压”和“超越”那些取向不利的邻居,最终形成贯穿沉积层的柱状晶。 当我们聚焦到靠近钨芯的SiC-1层(图2中A点),TEM照片清晰地展示了沿径向生长的柱状晶形态,其短轴平均直径约100nm。选区电子衍射(SAED)图谱中拖尾的衍射斑,以及高分辨TEM(HRTEM)图像中的孪晶界,都直观地证实了EBSD无法标定的第二个原因——高密度缺陷的存在。 TEM让我们眼见为实,彻底搞清了EBSD失效的物理根源。但这还不够,我们还需要定量的取向数据。 既然常规EBSD不行,我们就需要派出“特种部队”——旋进电子衍射(Precession Electron Diffraction, PED),也被称为ACOM-TEM或TKD。PED技术通过使电子束在样品上方进行锥形扫描(旋进),可以有效降低动力学衍射效应,获得更接近运动学衍射的、更清晰的衍射斑点。这使得它对晶体缺陷的容忍度更高,并且由于在TEM上进行,其空间分辨率可以轻松达到纳米级别。 我们利用PED对纤维不同区域(图2中A、B、C三点)进行了“定点”分析。 • SiC-1层(A点,近钨芯): PED分析结果显示,此处的晶粒取向接近随机分布(图6)。这说明在沉积初期,竞争生长机制尚未完全建立主导地位。 • SiC-2层(B点,纤维中部): 此处的晶粒已显著粗化至约200nm。PED分析的极图和ODF图(图7)显示出非常强烈的织构!主要为(101)<111>和(101)<151>织构,强度分别高达22.0和25.1。这完美印证了XRD的宏观判断和TEM的竞争生长观察——<111>择优取向在生长中期达到了顶峰。 • 近表面层(C点): 有趣的是,在靠近纤维表面的区域,晶粒尺寸反而减小至约90nm,织构强度也明显减弱(图8)。这很可能与CVD工艺中,随着纤维直径增大,表面温度逐渐降低有关。更细的表层晶粒有利于降低应力集中,提高纤维的拉伸强度。 通过这一套“XRD普查 + TEM求证 + PED定量”的组合拳,我们不仅完美解释了最初EBSD的“黑洞”问题,更描绘出了一幅关于SiC纤维微观组织演变的完整画卷: SiC晶粒在CVD沉积过程中,经历了一个从随机取向的细晶(近核区) -> 高度<111>择优取向的粗大柱状晶(中部) -> 织构减弱的细晶(表层) 的完整演变。 这一系列精细的微观结构信息,对于优化CVD工艺参数(如温度、气流)、控制纤维性能、乃至理解整个SiCf/Ti复合材料的宏观力学行为,都具有无可替代的指导价值。 因此,当您下一次面对看似“失败”的EBSD结果时,请不要轻易放弃。这往往是一个信号,预示着材料背后隐藏着更深层次的科学问题。而要解开这些谜题,需要的不仅仅是单一的测试技术,更是对多种表征手段的深刻理解和融会贯通。 一套真正可靠的微观结构数据,背后是样品制备、设备选择与数据解读三者经验的完美结合。将专业的事交给专业的团队,让您的研发与品控真正做到有的放矢,这正是精工博研存在的价值。 精工博研测试技术(河南)有限公司(原郑州三磨所国家磨料磨具质量检验检测中心),央企,国字头检测机构,提供专业的SiC纤维微观组织表征与复合材料失效分析服务,为您的材料研发与质量控制保驾护航。欢迎垂询,电话19939716636EBSD“黑洞”解密:为何你的SiC纤维总也扫不好?

图1:典型的SiCf/Ti复合材料EBSD分析图,Ti基体清晰,而SiC纤维区域标定效果极差,呈现大面积“黑洞”。EBSD的“滑铁卢”:两大根本原因

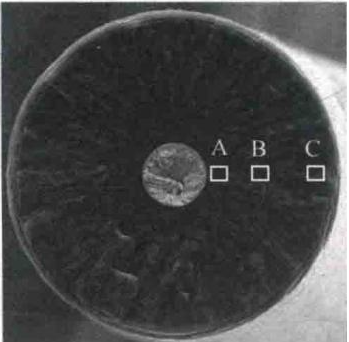

CVD法制备的SiC纤维,其内部并非我们想象中的粗大晶粒。恰恰相反,它是由大量极其细小的柱状晶沿径向生长而成。通过其断口形貌(图2)就能直观感受到其组织的细腻。我们的后续分析将证实,这些柱状晶的短轴直径普遍在100-200纳米量级。这个尺寸,已经逼近甚至超出了常规EBSD技术几十到上百纳米的空间分辨率极限。想用EBSD看清它们,就像用一把米尺去测量一根头发丝的直径,力不从心。

图2:SiC纤维断口的SEM照片,可见其由SiC-1和SiC-2两层构成,断面细腻,暗示其内部晶粒尺寸极小。A, B, C为后续分析点。

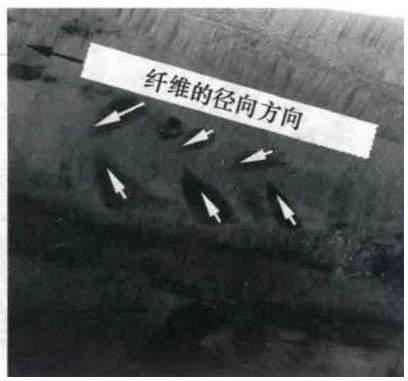

CVD生长过程是一个动态的“优胜劣汰”过程。为了快速生长,SiC晶体内部会不可避免地引入大量生长缺陷,如层错、孪晶和晶格紊乱。这些缺陷破坏了晶格的周期性,使得电子束打在上面时,产生的菊池花样(Kikuchi Pattern)变得模糊、弥散,甚至无法识别。一个“颜值”不高的花样,自然无法被软件准确标定,最终只能被标记为黑色像素。破局:当EBSD碰壁,我们该怎么办?

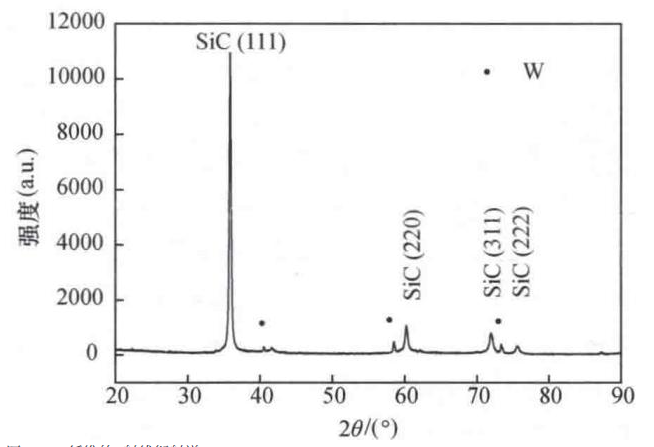

第一步:XRD宏观“普查”,锁定择优取向

图3:SiC纤维的X射线衍射谱第二步:TEM“眼见为实”,直击生长真相

图4:TEM揭示的SiC晶粒“竞争生长”机制,箭头所示的取向不利晶粒在生长中被抑制。

图5:(a) SiC-1层的TEM明场像,可见纳米级柱状晶;嵌入的SAED图谱拖尾现象表明存在大量缺陷。(b) HRTEM图像清晰显示了(111)晶面上的生长孪晶。第三步:旋进电子衍射(PED)“尖兵突击”,获取高分辨织构

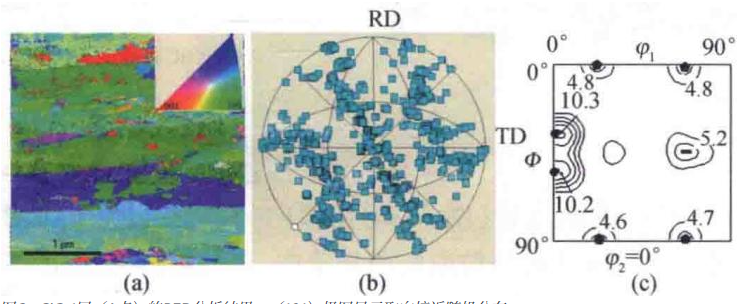

图6:SiC-1层(A点)的PED分析结果,(101)极图显示取向接近随机分布。

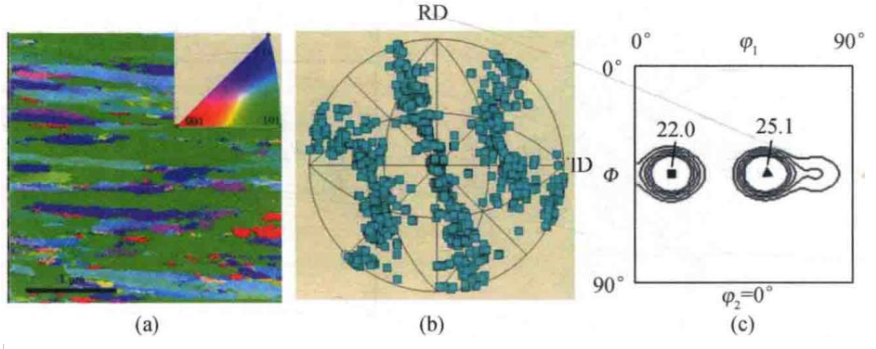

图7:SiC-2层(B点)的PED分析结果,极图和ODF图显示出极强的(101)<111>和(101)<151>织构。

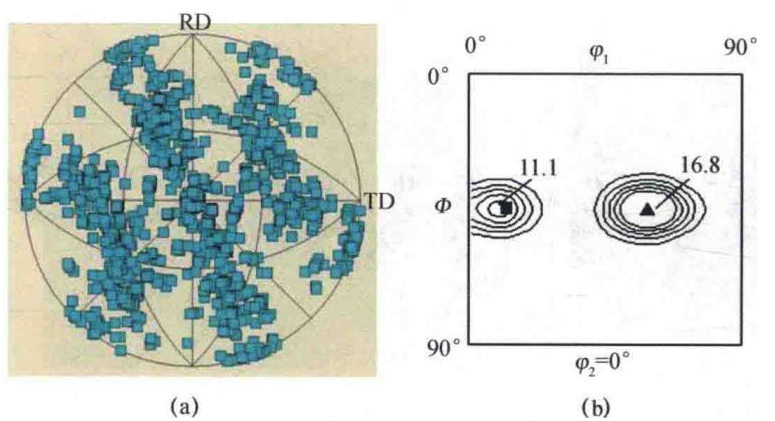

图8:近表面层(C点)的PED分析结果,织构类型与B点相似,但强度明显减弱。结论:从“黑洞”到“全景图”的价值

一对一为您答疑解惑

首页

首页

检测领域

检测领域

服务项目

服务项目

咨询报价

咨询报价